Una investigación de DATADISTA elabora el mapa interactivo contemporáneo más completo hasta la fecha y demuestra que, 35 años después de que la ley obligase a la elaboración de un inventario nacional de humedales como única vía para protegerlos, la desidia de muchas CCAA y del propio Ejecutivo central ha hecho que en el catálogo nacional figuren como mucho 1 de cada 4 y haya proliferado el fraude y los errores de información y registro. Hasta 2023, la cifra era aún menor: apenas 2 de cada 10 estaban registrados.

España no sabe los humedales que tiene, no conoce su extensión ni su estado, no tiene actualizada la cartografía y ha permitido que prolifere el fraude para poner en cultivo joyas que debieron ser protegidas. Hace 35 años, la ley obligó a la elaboración de un inventario nacional de humedales como única vía para conservarlos. La desidia de CCAA y Gobierno central ha hecho que hoy ese catálogo incluya como mucho 1 de cada 4. Un minucioso trabajo de recopilación de información, desde cartografía de principios del siglo XX a datos actuales inéditos, logró elaborar en 2023 el mapa interactivo más actual y extenso de los humedales de España y su estado, ahora actualizado con la incorporación de las nuevas zonas húmedas aportadas en 2024 al inventario nacional.

Esta historia es un recorrido por el empeño en destruir esta red de paraísos ecosistémicos en los que cada vez tienen más dificultades para hacer parada en sus largas migraciones, reproducirse y refugiarse aves, se concentran insectos y nace todo tipo flora, generando una pirámide de biodiversidad de inmenso valor en la era del cambio climático.

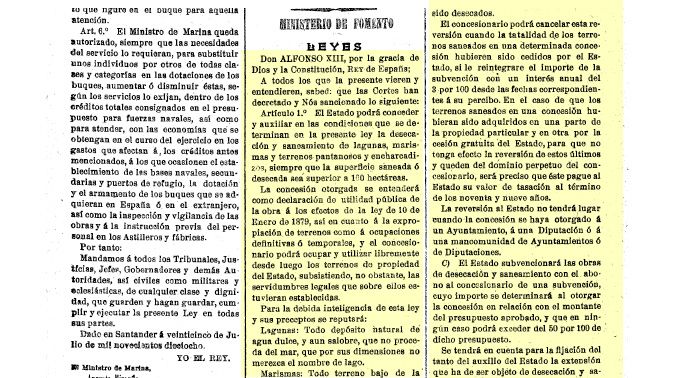

Hubo un tiempo en que España se puso como objetivo erradicar los humedales. Con la salud como coartada (se atribuía a las zonas húmedas enfermedades como el paludismo) se estableció por norma perseguir, drenar, desecar miles y miles de hectáreas de humedal. Los diarios oficiales han dejado la prueba de que, desde los tiempos de Isabel II y su Ley de Aguas de 1866 y más tarde con la llamada Ley Cambó (Ley de desecación de lagunas, marismas y terrenos pantanosos de 1918) hubo siempre otra causa adherida: poner en labor tierras hasta entonces improductivas que se consideraban altamente fértiles. El cambio de manos de esas tierras estaba en el corazón de las normas engendradas. Quien se negaba a la desecación, podía perder su patrimonio.

“Cuando se declarase insalubre por quien corresponda una laguna o terreno pantanoso o encharcadizo, procede forzosamente su desecación o saneamiento. Si fuere de propiedad privada, se hará saber a los dueños para que dispongan el desagüe o terraplén en un plazo que se les señalará por el Gobierno”, recoge la Ley de Aguas de 1966, dejando claro que, con las tierras públicas no había duda, pero la furia desecadora apuntaba también a las privadas.

El Estado obligó a los dueños de los terrenos a desecar los humedales si era por razones de salud y, cuando no era posible atribuirle ese riesgo, se diseñaron incentivos en forma de ayudas, subvenciones, ahorros fiscales… Si un propietario se negaba, la tierra podía acabar en manos de quien se encargase de la desecación. Si la mayoría de propietarios estaba a favor y alguno en contra, se le obligaba a afrontar la parte proporcional de la obra. Si la mayoría estaba en contra, la obra y la tierra podía acabar por decisión del Gobierno en manos de un tercero a cambio de una compensación a sus dueños legítimos.

Los proyectos se financiaron con dinero público y se apoyaron legalmente los procesos desde aquellas primeras leyes pero los grandes proyectos no lograban sus objetivos. Quedaban décadas para que llegase la maquinaria capaz de desviar y drenar las enormes zonas húmedas que en España aparecían en los lugares más insólitos, en medio de inmensas planicies áridas.

Como con las directrices de la Ley de Aguas y sus modificaciones no era suficiente, en 1918 se aprobó una ley dirigida expresamente a secar humedales: la Ley de desecación de lagunas, marismas y terrenos pantanosos, conocida como Ley Cambó por el nombre del ministro de Fomento que la impulsó, Francisco Cambó, y firmó junto a Alfonso XIII.

El Estado corría con la mitad de los costes de la obra y entregaba en propiedad el terreno al promotor durante un siglo, dejándole libre de numerosos impuestos y contribuciones. Si se presentaban varias propuestas, se primaba el proyecto que planificase una mayor área a desecar y con mayores garantías de éxito.

La Ley Cambó pervivió a la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la dictadura de Franco y aún estuvo vigente casi una década en democracia hasta su derogación por la Ley de Aguas de 1985. Para entonces, la dictadura franquista y la llegada de maquinaria capaz de drenar y cambiar el curso de enormes masas de agua ya habían provocado algunos de los grandes desastres medioambientales de los humedales de España.

COLONIZACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, SENTENCIA DEFINITIVA

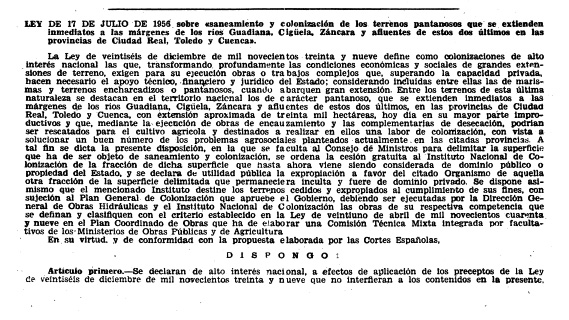

La dictadura tras el Golpe de Estado de 1936 y los tres años de Guerra Civil se dio prisa en aprobar la Ley de Bases de 26 de diciembre de 1939 para colonización de grandes zonas. La redacción de la norma no puede ser más clara.

“La doctrina política del nuevo Estado señala con jalones precisos la dirección que orienta su Reforma Agraria. Ha de ser el primer paso, (…) la colonización de grandes zonas del territorio nacional, especialmente de las que ya dominadas por el agua esperan hace años el riego que ha de fecundar sus tierras”. Intereses “bastardos” habían retrasado “la transformación más revolucionaria que puede hacerse en el suelo, el riego”, dilatada “por decenios enteros impidiendo la obtención de inmensos beneficios económicos y sociales para la nación entera”. La propuesta era “llevar a cabo con ritmo acelerado, la colonización de grandes zonas regables de inmensas extensiones de marismas” eliminando cualquier obstáculo que se opusiera a este objetivo.

El estado puso todo su apoyo en modificar de arriba abajo las llamadas zonas “de alto interés nacional”, en las que se incluyeron “las de las marismas o terrenos defendidos o saneados cuando abarquen gran superficie”. Algunos de los humedales emblemáticos desaparecieron o se vieron drásticamente reducidos en esta época.

Un ejemplo claro es la Ley de 17 de julio de 1956 sobre saneamiento y colonización de los terrenos pantanosos que se extienden inmediatos a las márgenes de los ríos Guadiana, Cigüela, Záncara y afluentes de estos últimos en las provincias de Ciudad Real, Toledo y Cuenca. En el lenguaje bélico que lo mismo se usaba para las leyes de orden como para las de aguas, la ley hablaba de hasta 30.000 hectáreas que iban a ser “rescatadas para el cultivo agrícola” y que permanecían improductivas. Era el primer clavo en el ataúd del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.

Esta época es calificada por Casado de Otaola y Montes del Olmo en su Guía de los lagos y humedales de España (1995) como “época negra para los humedales”. Al arma cargada desde el BOE vino a unirse “la posibilidad de emplear poderosos medios técnicos y la introducción generalizada de la nueva maquinaria agrícola”, que “permitieron abordar planes oficiales de desecación de enormes superficies palustres, mientras que los pequeños humedales eran drenados o alterados por múltiples iniciativas locales de ayuntamientos, agricultores y propietarios”. Terrenos pantanosos muy codiciados para su transformación, que llevaban décadas de intentos de desecación para su uso agrícola, recibieron su sentencia definitiva en esta época, borrando del mapa puntos estratégicos de cría y migración de aves.

En esa época se desecaron miles de hectáreas de Doñana o Las Tablas y, a la sombra de su fama, se borraron del mapa otros humedales de enorme valor como la laguna de Antela (Orense), zona de cría del ánsar común y donde incluso aparecían de forma regular cisnes procedentes de tierras europeas; Mar de Campos (Palencia), que se logró desecar en los años sesenta acabando con la lucha de siglos de los habitantes de las Cinco Villas en defensa del humedal y del pasto de su ganado; o la Janda (Cádiz). Y aún menos conocidos que estos tres, decenas de zonas húmedas sucumbieron en ese periodo.

Los terrenos que no producían se expropiaban y pasaban a propiedad del Instituto de Colonización sin posibilidad de recuperación de los mismos en los tribunales aunque sí de obtener indemnización.

EL EMPEÑO EN DESECAR LA LAGUNA DE ANTELA

“La conquista” del terreno “para la producción agrícola y ganadera” llevaba intentándose “por diversos concesionarios desde el año 1868, sin conseguir una mejora que siempre fue considerada de extraordinario interés por quienes estudiaron el problema”. “No debe desistirse”, dice la Ley de 27 de diciembre de 1956 sobre saneamiento y colonización de la laguna de Antela.

Si no había sido posible por los concesionarios que lo habían intentado durante casi un siglo, lo que era evidente era que se hacía “indispensable la actuación del Estado”.

El proyecto fue declarado de “alto interés nacional”. Incluía desecar hasta 4.000 hectáreas pertenecientes a los municipios de “Ginzo de Limia, Villar del Barrio, Junquera de Ambia, Sandianes, Villar de Santos, Sarreaus y Porquera”.

Casado y Montes destacan este ejemplo de desecación de la que llaman “época negra para los humedales españoles, que comenzó en los años cincuenta por ser muestra de una gran laguna dulce del interior peninsular, equiparable a las castellanas pero situada en Galicia”. Antela se “llenaba estacionalmente en un funcionamiento fluctuante de tipo llanura de inundación”, similar a otras lagunas de interior, “aunque en un régimen climático algo más húmedo”. Su transformación dejó “una extensa llanura, en este caso producto del relleno sedimentario” y “un chocante paisaje plano entre los montes de Galicia”. Su desaparición eliminó una de las zonas de cría del Ánsar común y un área “de regular aparición de cisnes procedentes de tierras europeas”, que llegaban a Antela gracias a “su situación norteña”.

El Día de los Humedales de 2021, cuando se cumplía medio siglo de la creación del convenio de Ramsar, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció los la intención de alcanzar 20.000 hectáreas de humedales recuperadas para 2030 que sumar a las 18.000 ya recuperadas. Entre las nuevas se incluirían, aseguró, la recuperación de la laguna de Antela, La Nava y La Janda. Las tres figuran en el Plan 2030.

En una respuesta parlamentaria en el otoño de 2022 para conocer la situación del plan de recuperación de Antela, se dice que se han “mantenido contactos técnicos con Ayuntamientos, propietarios de terrenos agrícolas y titulares de graveras” y se habla de “pasos iniciales” que han permitido constatar que en ninguno de los tres enclaves “existen impedimentos técnicos para que determinados trabajos parciales de restauración ecosistémica permitieran recuperar parte de la superficie húmeda”. Pese a ello, “la posibilidad real de acometer estas propuestas”, reconocía el Gobierno según publicó El Faro de Vigo, “depende en gran medida de la voluntad y el concurso de las administraciones con competencias territoriales/sectoriales en cada caso”.

Tras una lenta evolución de la conciencia social y gubernamental en favor de las zonas húmedas, alentada por el ecologismo y el reconocimiento exterior de lo que parecía no valorarse aquí dentro, empezaron a declararse los primeros parques nacionales en torno a humedales ya en la dictadura.

Hace 35 años, en 1989, España se comprometió en el BOE a elaborar un inventario nacional de sus humedales para conocerlos, delimitarlos geográficamente y estudiar su estado. Era un primer paso ineludible para protegerlos de forma general. Las comunidades autónomas debían elaborar los catálogos en los territorios de su competencia y aportarlos al Gobierno central, para que las confederaciones hidrográficas se encargasen de elaborar los planes de protección. (Ley 4/1989 -modificada por la ley 42/2007- de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, artículo 25).

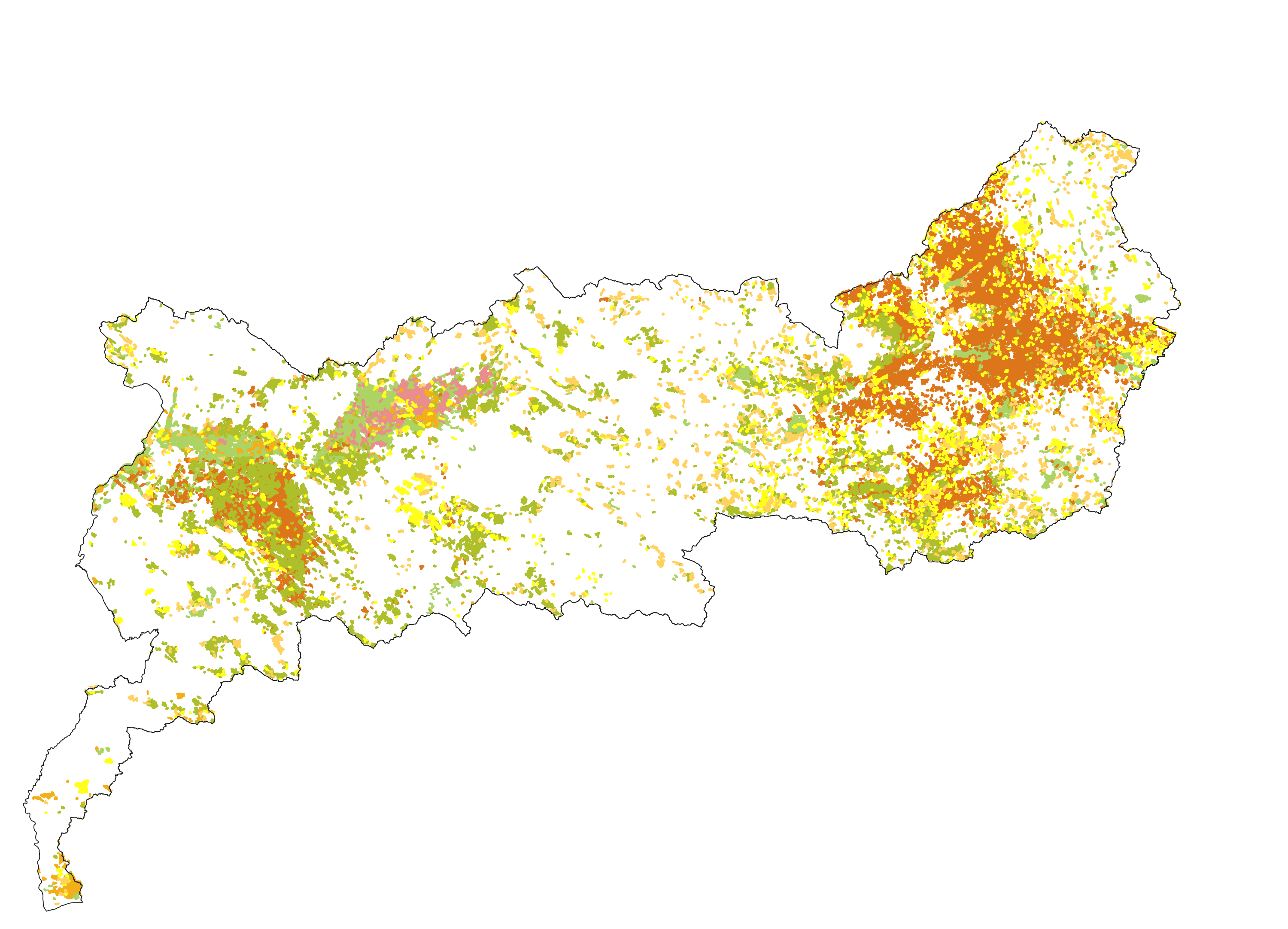

35 años después, el catálogo nacional recoge como mucho uno de cada cuatro humedales existentes, si se tienen en cuenta los reconocidos en inventarios autonómicos no aportados al catálogo nacional, los que figuran en otro tipo de inventarios oficiales presentes y en catálogos del pasado reciente y los que han aparecido de forma más o menos oficiosa en diversas informaciones. Es lo que desvela esta investigación que ha permitido elaborar el mapa interactivo contemporáneo más actualizado de las zonas húmedas de España.

El fallo está ya en el primer eslabón. Tan solo 10 CCAA han aportado sus datos al Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH). Otras 5 cuentan con su catálogo pero no se lo han facilitado al Gobierno. Dos, ni siquiera cuentan con inventario.

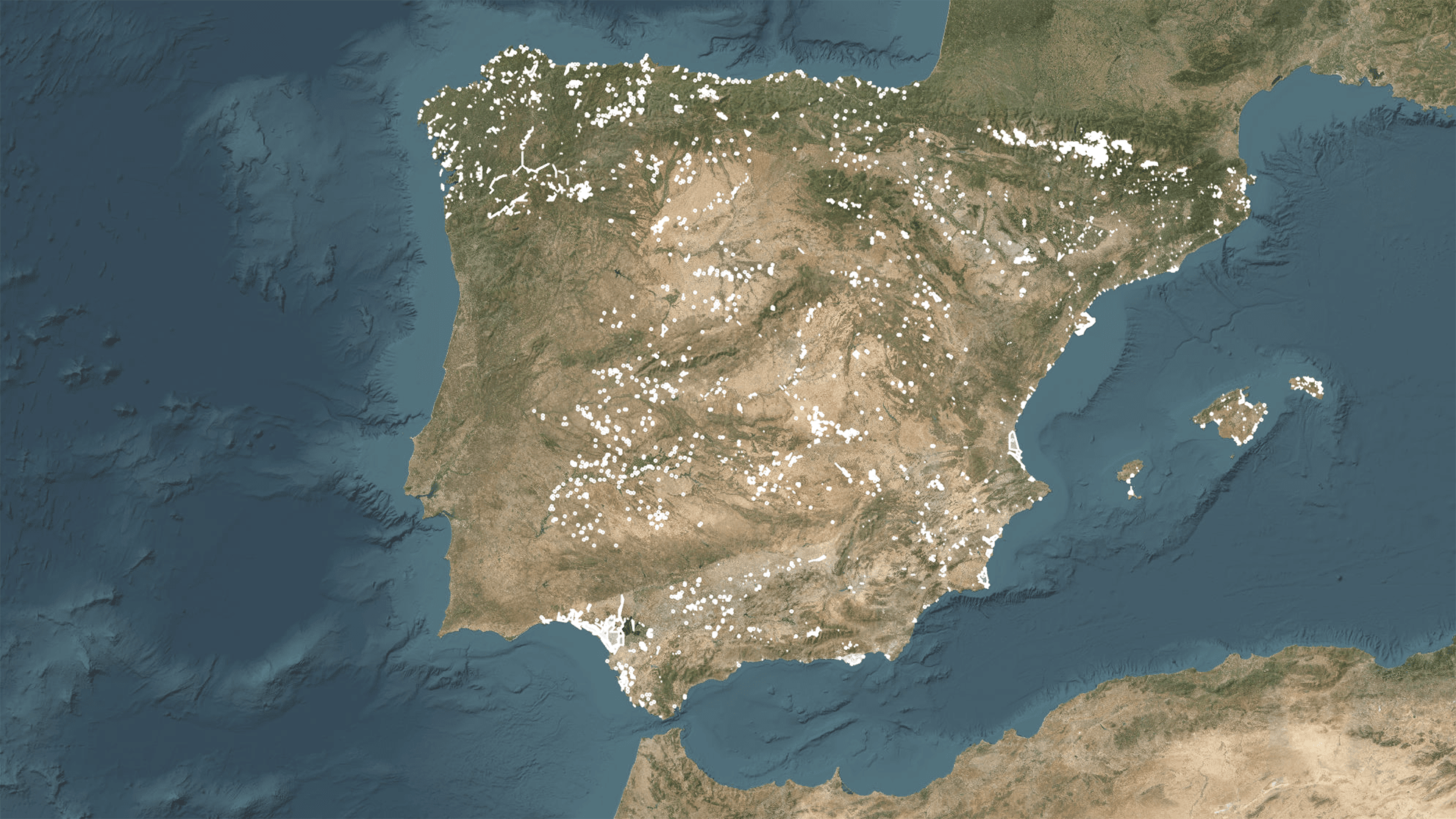

MAPA INTERACTIVO: Conoce los humedales catalogados en España

Este mapa interactivo muestra más de 3.300 humedales catalogados en España con datos del Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH), catálogos autonómicos no incluidos aún en el inventario nacional, puntos de la Base Documental de los Humedales Españoles (BDHE) de 2006 y humedales inscritos en Ramsar. Extremadura y Canarias no han proporcionado cartografía de sus catálogos provisionales, pero sí tienen puntos en la BDHE y en Ramsar.

Con datos hasta junio de 2024, el inventario nacional está compuesto por un total de 915 conjuntos de humedales repartidos en 1.425 puntos, tras la incorporación de 44 humedales de Cantabria. Hasta entonces, solo Cantabria, Extremadura y Canarias carecían de un catálogo regional.

Del total de humedales catalogados en el inventario nacional, solo el 13,2% puede considerarse en buen estado de conservación, atendiendo a "la calidad del hábitat que precisan sus poblaciones de aves". Casi el 50% se encuentra en situación de conservación desfavorable o ha desaparecido.

Existen además otros 4.904 puntos de zonas húmedas no incluidos en el inventario nacional pero sí en los de las cinco Comunidades Autónomas con inventario propio no aportado al nacional. Y finalmente Extremadura y Canarias, que no disponen a estas alturas de un inventario oficial ni siquiera autonómico, han declarado en el comité de humedales, que reúne anualmente al Ministerio con las Comunidades Autónomas, que disponen en conjunto de un total de 379 posibles humedales.

Esta dejadez se da incluso a pesar de que en algunas de estas CCAA existen humedales incluidos en convenios internacionales que les confieren en teoría el máximo valor y protección, como es el convenio Ramsar. Es el caso del Embalse de Orellana y el Complejo lagunar de La Albuera, en Extremadura.

Las CCAA tienen que actualizar periódicamente la información sobre sus humedales incluidos en Ramsar. Según el Plan Estratégico de Humedales 2030 del Ministerio de Transición Ecológica, de los 76 lugares inscritos en la lista, 66 tienen información obsoleta, es decir, el 86%.

El Plan Estratégico de Humedales 2030 detalla otras carencias que suponen un problema a la hora de conocer y por tanto proteger los humedales: deficiencias en la cartografía (desactualizada o a veces inexistente); falta de información precisa de los humedales que son públicos; retraso en los procesos de deslinde, como primer paso para que pasen a formar parte del Dominio Público; la no inscripción en el Registro de los ya deslindados para que ese paso al dominio público sea oficial… Todo ello guarda una estrecha relación con que no hay suficiente (cuando hay) coordinación entre administraciones con diferentes competencias.

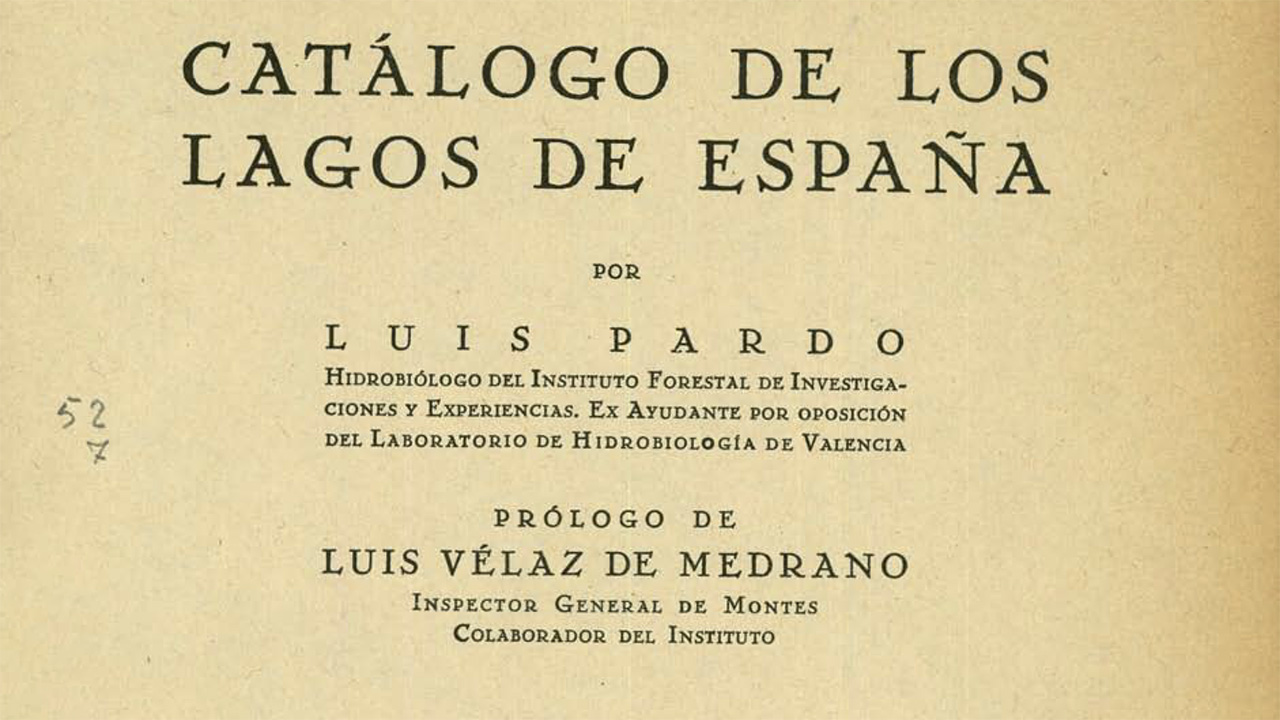

Llama la atención comparar las deficiencias actuales con el ejercicio de sistematización y catalogación de humedales y lagos realizado por Luis Pardo en 1948, que dio lugar al Catálogo de los lagos de España publicado por el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, dependiente del Ministerio de Agricultura de entonces. El reto ya era ambicioso: “Aspira a recoger la totalidad de nuestros lagos y lagunas permanentes o temporales, cualesquiera que sean sus dimensiones”. El trabajo de realizado por Luis de Pardo en 1948 se encuentra incorporado en la Base Documental de los Humedales Españoles (BDHE) publicado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2006 y que hemos utilizado para la realización de esta investigación.

El 30 de julio de 1973, se publicaba el Decreto “por el que se declara Parque Nacional a las Tablas de Daimiel”. Para entonces, esta joya ecosistémica ya se había visto afectada “muy especialmente por los programas de desecación iniciados en el entorno de la Reserva”. Doñana había sido declarado Parque Nacional en 1969 y las láminas de agua de la mancha húmeda eran el siguiente candidato en una visión protectora que empezaba a despertar y que contaba con una herramienta que se había colado en la Ley de Montes de 1957, solo un año después de que se decretase la desecación de 8.000 hectáreas en el entorno de Las Tablas.

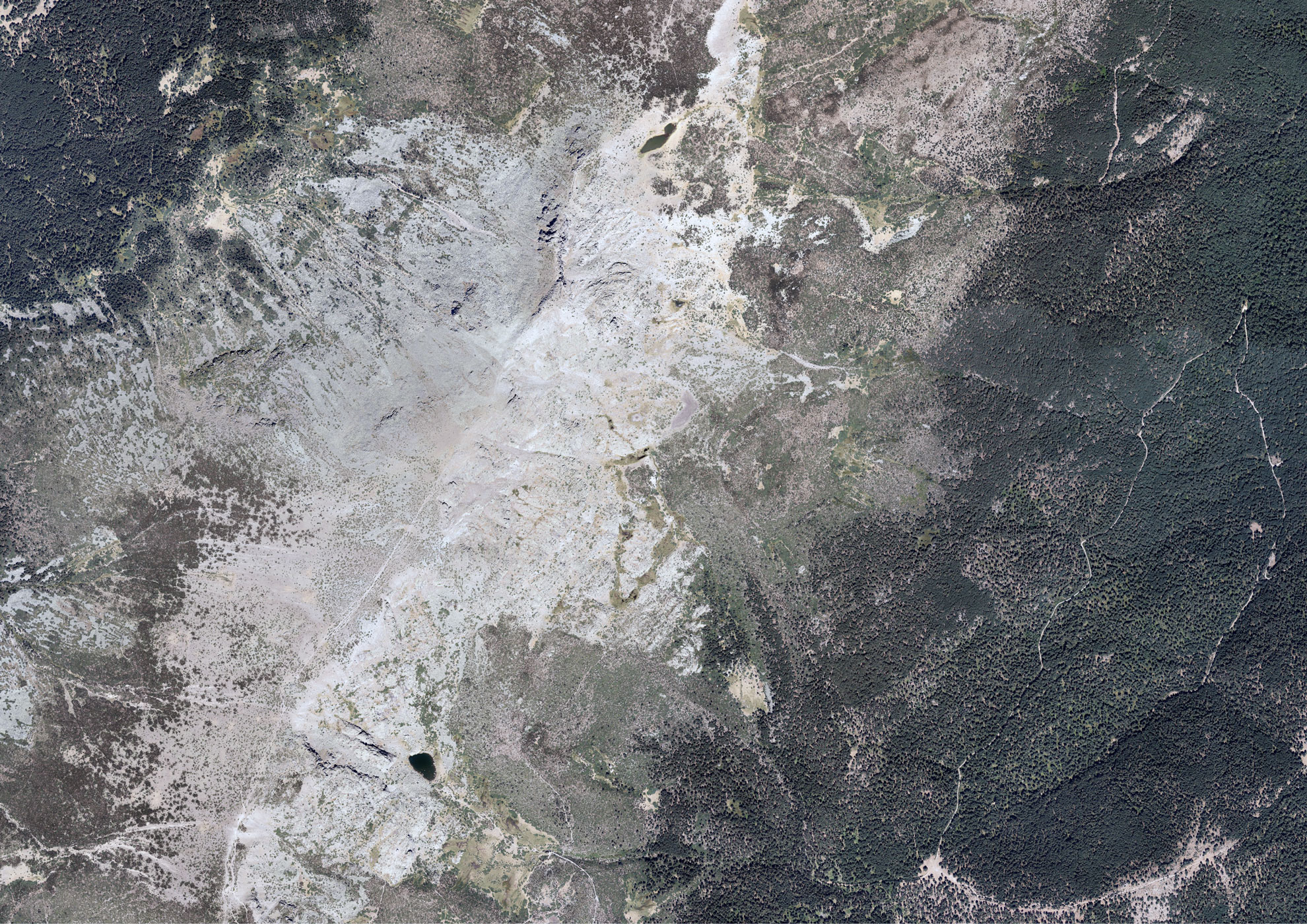

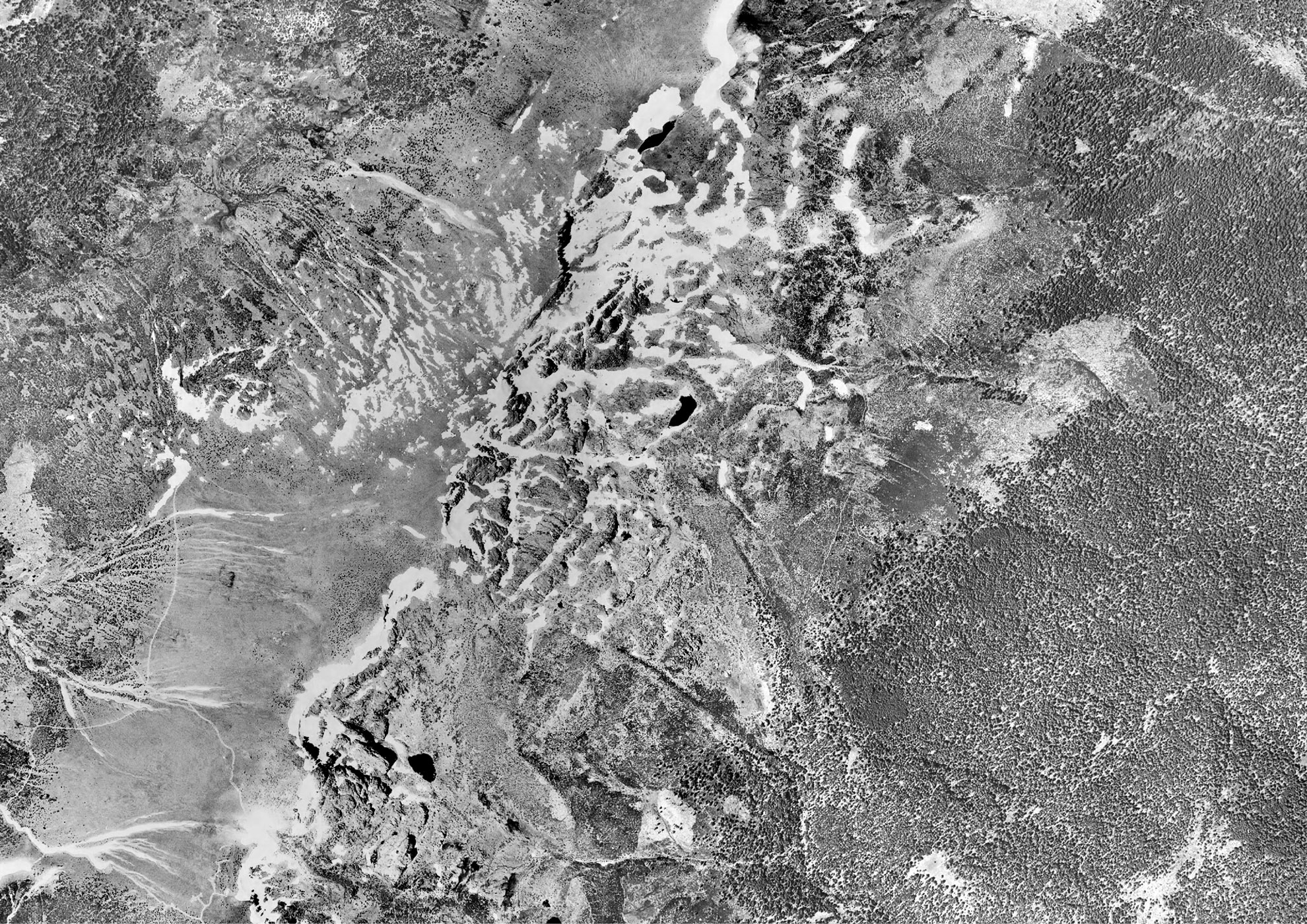

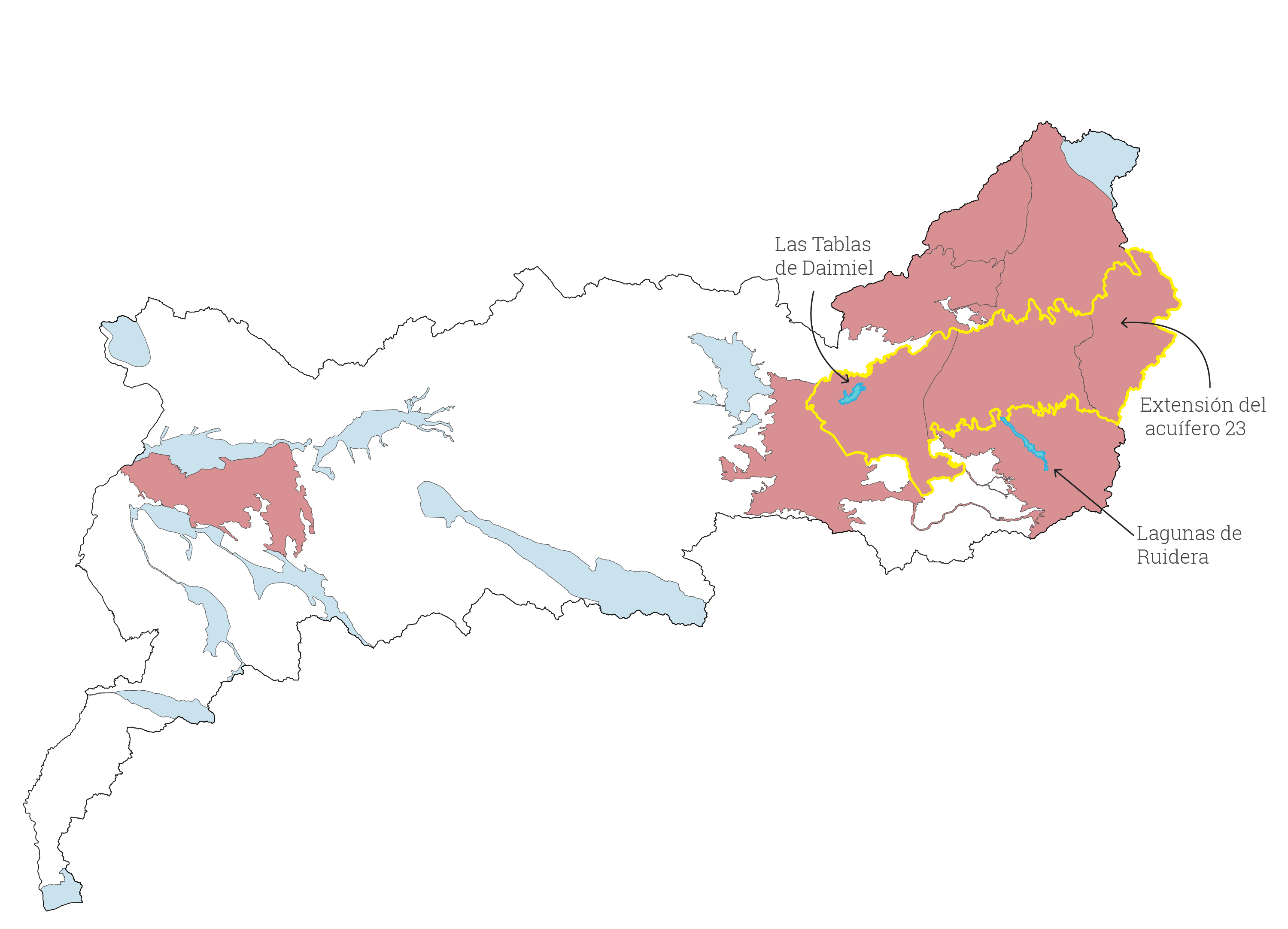

Medio siglo después, el humedal de Las Tablas casi no existe. No como el fenómeno natural que se generaba gracias al encuentro y acumulación en llano de agua superficial y subterránea. El resultado de una maravilla hidrogeológica bajo las áridas tierras de la Mancha Húmeda donde las aguas de hasta cinco acuíferos vertían bajo el suelo en un punto común hasta desbordarse en superficie, dando lugar a los Ojos del Guadiana, nacimiento del río del mismo nombre que casi sin cauce iba serpenteando hasta unirse al Cigüela y desparramarse por la planicie de las Tablas, donde además se recibía también agua de procedencia subterránea.

No como sistema capaz de crear un hábitat teóricamente protegido de fauna y flora, que lo hizo merecedor no solo de ser Parque Nacional, sino también Reserva de la Biosfera, humedal incluido en el convenio Ramsar y parte de la Red Natura.

Las Tablas se alimentan de la lluvia. Y, cuando no llueve, reciben aportes mínimos de emergencia suficientes solo para evitar que el subsuelo arda.

PLAN 2030

España pertenece desde 1982 al Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, o Convenio Ramsar, siendo el tercer país por número de humedales incluidos; y es miembro fundador de la Iniciativa para los Humedales Mediterráneos (MedWet). Todo ello y las numerosas figuras de protección otorgadas a los humedales no han impedido que a este país le hayan abierto expedientes, dictado sentencias condenatorias (Doñana) y haya visto sus zonas húmedas incluidas en listas negras como el Registro de Montreaux del Convenio Ramsar (Doñana, Las Tablas de Daimiel).

Cambios en el uso del suelo y sobreexplotación del agua de la que dependen los humedales por la agricultura, especialmente intensiva, ocupación fraudulenta para cultivo de superficie que pertenece a humedales por la que se estarían incluso cobrando ayudas de la PAC, infraestructuras eléctricas mal planificadas, turismo masivo, contaminación, especies invasoras… El Plan Estratégico de Humedales 2030 que aprobó este año el Ministerio de Transición Ecológica es un rosario de amenazas para las zonas húmedas del país, empezando como se ha dicho, por la deficiente evolución del inventario nacional “a pesar del tiempo transcurrido desde su inicio”, señala el texto del Plan.

El Plan anterior, de 1999, estuvo como este cargado de buenos propósitos que chocaron, entre otros obstáculos, con “la notoria falta de recursos públicos, tanto de carácter financiero como humano, circunstancia que además, no parece haber mejorado con el tiempo”, añade.

“En España”, señala, “el grueso de las presiones que más pérdida y degradación de humedales provocan se originan esencialmente en el sector agrario (agricultura y ganadería) y el de la gestión del agua”, agudizado por la intensificación de los modelos de producción agrícola y ganadera.

Las Tablas, como Doñana y el Mar Menor, son ejemplo de las consecuencias de esa presión. En el caso de las Tablas, con los acuíferos que las alimentaban sobreexplotados ya en los años ochenta por la puesta en riego de grandes extensiones de terreno para el cultivo de maíz o remolacha, el problema se agudizó tras la dura sequía de los años noventa. Para compensar al campo, el Gobierno derogó la norma que prohibía poner en riego el viñedo. El efecto llamada fue inmediato.

Año 2009. La sequía se alarga de nuevo. El déficit de lluvias ya va para cuatro años. El 6 de febrero, el Gobierno de España recibe un escrito de la Secretaría Ramsar, que gestiona el prestigioso convenio internacional de humedales, preguntando por la aplicación del Plan del Alto Guadiana que, en teoría, debería haber servido para mejorar la complicada situación que sufre el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

El Plan había diseñado toda una serie de medidas tras estudiar en detalle el daño a los acuíferos y el Parque debido a la puesta masiva en regadío de los cultivos de la región. De las 20.000 hectáreas regadas de los años setenta del siglo XX, dice el Plan, se había pasado a más de 200.000 hectáreas en la primera década del XXI, la inmensa mayoría sobre acuíferos sobreexplotados. El mismo Plan había detectado, junto a los pozos legales, que ya extraían más agua de la que era capaz de reponer el ciclo natural, alrededor de 7.000 pozos ilegales. El 2 de marzo de 2009 es la Comisión Europea la que escribe a España para saber si se está aplicando la directiva Hábitat en las Tablas.

Quedan menos de cuatro meses para que las primeras señales de humo salgan al exterior colándose entre las grietas de la tierra seca del Parque y den la alarma del incendio subterráneo de la turbera. Ante la falta de agua y las altas temperaturas, la capa vegetal nacida bajo el suelo del humedal entrará ese verano en combustión, tal y como hacía años había alertado el IGME. El desastre amenazaba ya con ser irreversible.

A principios de octubre de ese año 2009, se celebra la reunión anual del Comité de Humedales, un encuentro entre el Gobierno y responsables de cada comunidad autónoma al que se da cero repercusión informativa a pesar de que es donde se pasa revista a la situación de las zonas húmedas de España (incluidos Doñana, el Mar Menor, Las Tablas, La Albufera de Valencia, el Delta del Ebro junto a cientos de humedales más) y a cuyas actas y fichas de los últimos quince años ha tenido acceso DATADISTA.

Ambos escritos, el de Ramsar y el de Bruselas, y la necesidad de darles respuesta se mencionan en la reunión en la que se repite el orden del día habitual: el tirón de orejas a las comunidades autónomas que no están aportando su catálogo de humedales al inventario nacional para permitir su protección, se ponen deberes y se sacan a la luz las quejas y expedientes que empiezan a llover sobre España por descuidar su riqueza natural.

Meses en los que

se

han activado los pozos de sequía.

Envío de agua desde

la

tubería manchega.

Diez días después de la reunión, el diario El País publica que Las Tablas de Daimiel arden bajo el suelo desde hace meses. El Gobierno tarda entonces menos de dos semanas en anunciar que ha comprado varias fincas en el entorno de Las Tablas y que va a sacar agua de los pozos situados en las mismas para inyectar un mínimo de agua que sirva para humectar la turbera y sofocar el incendio. A toda velocidad se diseña todo un plan de apertura de sondeos para poder extraer hasta 10 hm3 al año más 2 hm3 de los derechos de las tierras adquiridas para evitar la autocombustión. Se invierten millones en una canalización que lleve agua desde el Tajo.

Los pozos de emergencia se abren pero no se usarán hasta 2020, en medio de otra sequía en la que España sigue inmersa hoy. Razón: a finales de 2009 empieza a llover. A llover a mares. Tanto que en enero del año siguiente hay cerca de 1.500 hectáreas del Parque inundadas, frente a las alrededor de 20 has del otoño. Llueve por encima de la media durante varios años que logran incluso que vuelvan a aflorar temporalmente los Ojos del Guadiana, ciegos desde 1984.

El 1 de octubre de 2010 se celebra, esta vez en Doñana, la reunión anual del Comité de Humedales. Según el acta de ese día se habla de nuevo de Las Tablas de Daimiel pero en un sentido totalmente distinto al del año previo. Las lluvias han convertido la situación del Parque en algo que celebrar, especialmente porque a España se le ha transmitido "informalmente" desde la Comisión Europea que se va a dejar en suspenso el procedimiento de infracción abierto por la situación del enclave protegido debido a la evolución del último año. La lluvia sumerge el problema. El Gobierno saca pecho de sus medidas como si no hubiera sido el cielo el que hubiera puesto el remedio. Circulen, nada que mirar hasta la próxima sequía.

UN HUMEDAL MANTENIDO CON PARCHES

En 2023, Las Tablas de Daimiel cumplieron 50 años desde su catalogación como Parque Nacional. Celebraron su cumpleaños secas, con las hectáreas mínimas inundadas artificialmente para evitar que se repita el incendio de 2009.

Se las mantiene al límite del desastre absoluto con aportaciones artificiales: trasvases de ríos en superficie, medida descartada hace tiempo por el escaso volumen de agua que llega debido a la evaporación; los pozos de emergencia, que sacan el agua del mismo acuífero sobreexplotado que ha causado el desastre; y excepcionalmente agua del Tajo canalizada a través de la llamada tubería manchega, que entró en funcionamiento en 2023 para dar agua de beber a decenas de pueblos de la región. Una infraestructura que no tiene permitido tener fines medioambientales pero que se usó para derivar agua a Las Tablas (1,2 hm3) aprovechando el periodo de pruebas.

Dice el Plan Rector del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel aprobado en 2017 que el “objetivo mínimo de inundación” para el Parque son “1.400 hectáreas inundadas a comienzos de primavera y 600 hectáreas a finales de verano”. El máximo se estableció en 2.200 hectáreas. Desde que se inició en 2019 la sequía actual, por más agua que se aporte de forma artificial ha habido periodos en que la superficie inundada ha estado en torno a 20 hectáreas, ni el 1,5% de la superficie inundable.

DOÑANA, EL MAR MENOR Y OTROS DAÑOS MENOS CONOCIDOS

La transformación de suelo forestal para el cultivo de fruto rojo y la permisividad con las prácticas ilegales de cambio de uso de suelo y apertura de pozos junto a Doñana están tras el daño a este otro Parque Nacional, igualmente dotado de numerosas figuras legales de protección. Al daño por las extracciones agrícolas del acuífero que afecta al Parque se suma la extracción de agua para el complejo turístico de Matalascañas. Este verano se secaba por segundo año consecutivo la laguna de Santa Olalla, teóricamente permanente y que se ha secado en dos ejercicios consecutivos por primera vez en la historia.

El cultivo intensivo en el Campo de Cartagena, con sucesivos ciclos cada vez más numerosos y a favor de pendiente junto a la extracción y desalación de agua de un acuífero contaminado por los fertilizantes para regadío, proceso cuyos vertidos altamente cargados con nitratos se enviaban directamente a la laguna, son la principal causa tras el desastre del Mar Menor.

Junto a estos daños más conocidos, el Plan 2030 reconoce la existencia de prácticas consistentes en que, “durante el periodo estival, se laborean las orillas y los lechos lagunares secos de pequeños humedales temporales, identificados en el SIGPAC como superficie no agrícola, pero integrados en parcelas mayores dedicadas al cultivo de secano. Tras dicho laboreo, los titulares de esos terrenos solicitan la incorporación de la nueva zona labrada al resto de la parcela que la engloba. El SIGPAC realiza la correspondiente comprobación mediante fotointerpretación, por lo que si la imagen ha sido tomada en verano resulta muy probable que se detecte una zona seca que ha sido labrada. En consecuencia, se modifica el uso anterior pasando a constituirse como tierra arable”.

Esa superficie modificada de forma fraudulenta, reconoce el Plan, cobra incluso ayudas de la PAC, “por lo que incluso se subvenciona su explotación agraria con fondos financieros europeos y se obtiene el derecho a labrar sobre una laguna temporal que era un hábitat natural amenazado”. Es algo que además, según el Plan, sucede “a menudo”.

TURISMO DESBOCADO

En el año 2016, el color característico de la Laguna Negra de Urbión, una masa de agua permanente de origen glaciar situada en la provincia de Soria, se fue tiñendo de verde como prueba del proceso de eutrofización de este humedal de montaña. Dice el Plan Básico de Gestión y Conservación de 2020 del Espacio Red Natura 2000 Sierras de Urbión y Cebollera que entre las principales amenazas está la afluencia de un gran número de visitantes. La Casa del Parque de la Laguna Negra recibe en torno a 45.000 visitantes al año.

En estos años en los que el agua en Doñana, en Huelva, se ha quedado ya en mínimos, a 500 kilómetros, en la laguna de El Hito, en Cuenca, han aparecido flamencos que han afectado a su vez al hábitat de las grullas, el ave más característico que visita la laguna conquense en su largo viaje migratorio. Cuando en 2022, la obturación del canal de una empresa salinera dejó secas las salinas del Cabo de Gata en Almería, fue posible ver durante el verano flamencos en busca del agua habitual allí donde solo había suelo cuarteado.

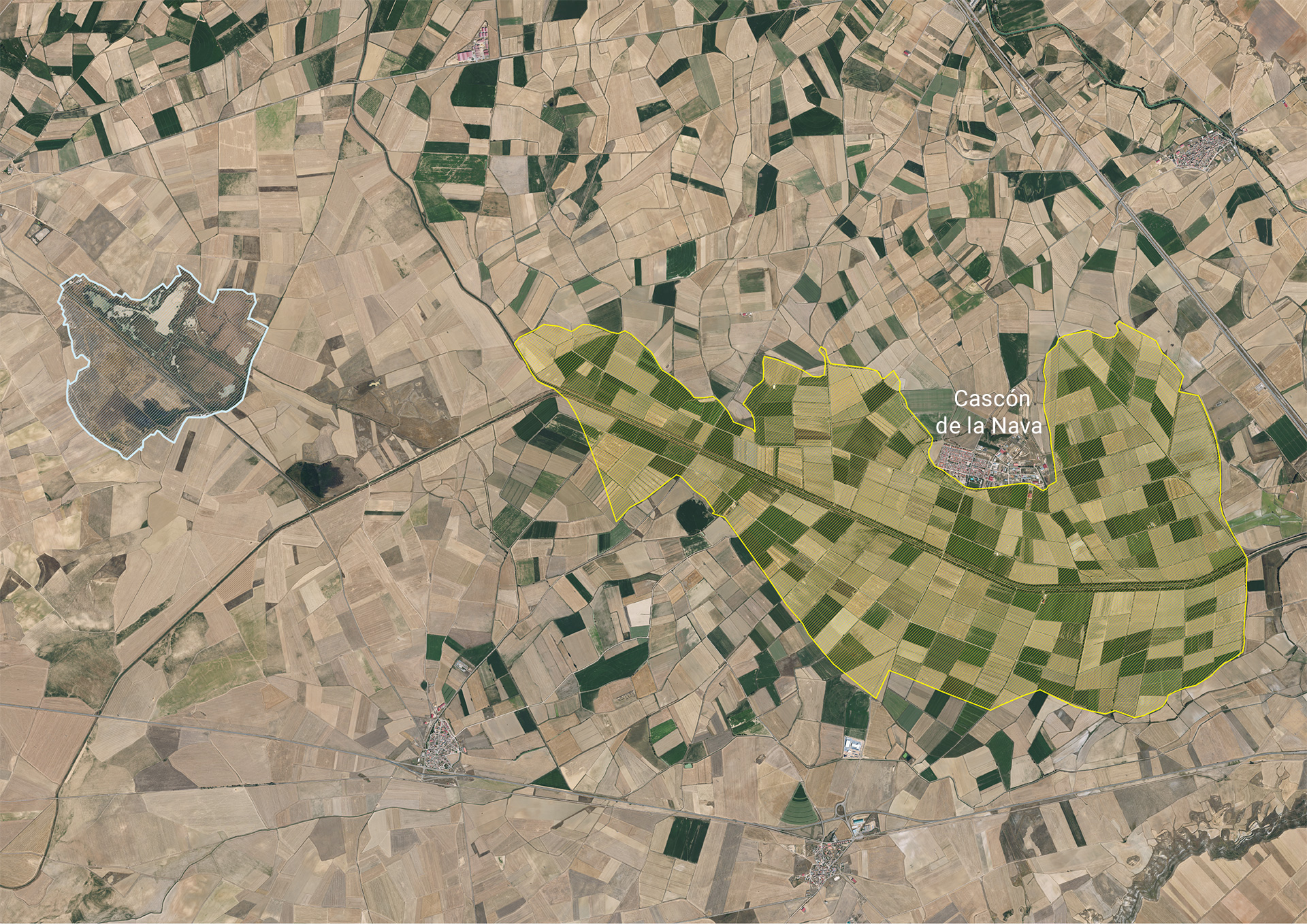

Las aves son el indicador más visible de los cambios en los humedales pero hay una realidad positiva: si hay agua, las aves vuelven. Volvieron al Cabo de Gata en este verano de 2023, donde cigüeñuelas y flamencos entre otras aves compartieron de nuevo las aguas de la laguna y han vuelto incluso a las lagunas que estuvieron desecadas durante décadas después de la época oscura de desecación de la dictadura franquista. Un ejemplo de ello es la laguna de La Nava, en Palencia.

En 1852, que ya ha llovido, Pascual Madoz escribía en su Diccionario Histórico-Estadístico-Geográfico de España sobre la Laguna de la Nava: "Produce ricos y abundantes pastos donde se mantienen todos los años más de 20.000 cabezas de ganado lanar, vacuno, mular y caballar: siendo fama en el país que en tiempo de los condes de Castilla se criaban en ella hermosos y valientes potros, con que aquellos remontaban la caballería de su ejército. Sirve también de asilo, y particularmente en invierno, a infinidad de especies de aves acuáticas y de formas variadas, entre las que se ven gansos de tres clases, patos de otras tantas, zarcetas, búhos cuyo graznido se parece al mugido de los toros, vencejos de agua, zarapicos y otras aves sumamente vistosas y desconocidas en los demás del país”.

La Laguna de la Nava, la masa de agua mayor de un conjunto de enorme extensión conocido como Mar de Campos, era nada menos que eso: un humedal cuyas aguas llegaron a ocupar 5.000 hectáreas, que suponía un gran refugio para multitud de aves y una rica zona de pasto para el ganado de los lugareños incluso en los meses del año más cálidos. Pese a su valor, no solo ecológico, que es algo que no hace tanto que se tiene en cuenta, sino económico, hubo un largo empeño por secarla que se remonta a los Reyes Católicos, vivió un nuevo intento con Felipe II, lo intentó a principios del siglo XX la empresa Canal de Castilla, se puso como objetivo acabar con ella la Segunda República y logró finalmente hacerla desaparecer la dictadura franquista en los años sesenta del siglo pasado.

Décadas de luchas de las gentes de las Cinco Villas (Grijota, Villaumbrales, Becerril de Campos, Mazariegos y Villamartín), que se negaban a la desecación tumbando incluso las obras que se levantaban para desviar el agua, sucumbieron a la llegada de la maquinaria capaz de desviar el cauce y drenar uno de los principales humedales del país, no solo por su extensión, sino por su ubicación inesperada. Donde antes había agua, los planes de Colonización del Franquismo dejaron tierra e instalaron incluso un pueblo, que habitaron con gentes forzadas a abandonar sus casas históricas, que paradójicamente habían quedado sepultadas bajo las aguas del embalse de Buendía, creado para alimentar el trasvase Tajo-Segura; de Utrero, en León, sobre el que se había creado el pantano del Porma; o de Riaño (Zamora).

LA VUELTA DE LAS AVES

En los años noventa, un grupo de personas encabezadas por el naturalista Fernando Jubete, se propuso anular parte del desvío de aguas que había secado la laguna para demostrar que, si se recuperaba aunque fuese una mínima parte de lo que fue el humedal, las aves volverían. El 15 de marzo de 1990, las aguas del río Retortillo inundaron unas 60 hectáreas, un charco mínimo frente a las 5.000 hectáreas que había llegado a ocupar el Mar de Campos, 2.000 en el momento de su desecación. Y las aves volvieron.

“Las obras realizadas en esta primera intervención fueron bastante sencillas, y básicamente trataron de anular los desagües de la red de canales y acequias existentes, precisamente con el fin contrario de evacuar el agua e impedir la excesiva inundación de los pastos. A los pocos días de contar con agua, La Nava se llenó de aves. Grupos de ánsares procedentes de Doñana volvieron a recalar aquí en su migración prenupcial, junto a otras especies viajeras como agujas, archibebes, correlimos y fumareles, entre otras. Para celebrar este evento una pareja de agujas colinegras (Limosa limosa) decidió sacar adelante su pollada, siendo esta la tercera cita conocida para la Península Ibérica”, escribió Jubete en un artículo en la Revista Ecosistemas en 2004. Nacía la iniciativa Hábitat, origen de la actual Fundación Global Nature.

Pocos meses después de la primera prueba, se presentó el proyecto Restauración del humedal de la laguna de la Nava (Mar de Campos). Al año siguiente fue aprobado por la Unión Europea, que financió el 50% de lo presupuesto. La Junta de Castilla y León se ha encargado desde entonces de la financiación del resto, así como de las grandes obras hidráulicas que han sido necesarias para devolver parte del agua que se desvió tres décadas antes, hasta alcanzar las actuales 450 hectáreas. El proyecto, gestionado por FGN, se limita a lo que en tiempos del Mar de Campos era una zona de inundación solo en los años más húmedas, la denominada de Corralillos, porque la recuperación total se considera prácticamente inviable, teniendo en cuenta además que incluiría volver a sacar de sus hogares a los habitantes del pueblo creado sobre la antigua zona húmeda.

El humedal, alimentado ahora de forma artificial, está incluido en la lista Ramsar desde el 24 de octubre de 2002 y “constituye uno de los mejores ejemplos de restauración de antiguos humedales en España”, explican en la documentación del propio Convenio Ramsar.

PEÑALARA

Otro ejemplo de conjunto de humedales de especial valor que llegó a estar en alto riesgo y se logró recuperar por empeño de las autoridades pero también de quienes lo disfrutaban fue Peñalara. Declarado Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara en 1990, la conservación del macizo se vio seriamente amenazada especialmente por intereses turísticos promovidos desde los poderes del Estado. El cambio principal se remonta de nuevo a la época de la dictadura, cuando en pleno desarrollismo, el Ministerio de Turismo encabezado por Manuel Fraga diseñó los llamados centros de interés turístico nacional. Eran zonas seleccionadas sobre todo en la costa pero también en la montaña a cuyos impulsores se dio todo tipo de facilidades legales y financieras para generar centros de atracción de turistas extranjeros y con ello de divisas. Junto a zonas como La Manga del Mar Menor o importantes áreas de Marbella, el Gobierno franquista señaló Peñalara en el mapa.

Tras la llegada del tren a Cotos, la construcción de la Estación de Esquí de Valcotos, se había iniciado en 1969 y en 1975 el Gobierno calificó Peñalara como Centro de Interés Turístico Nacional, figura ideada en 1963.

“Aunque el desarrollo urbanístico no llegó nunca a materializarse, los objetivos de los propietarios de la estación de Valcotos se enfocaron al desarrollo de la estación de esquí”, explica el estudio Las lagunas del Macizo de Peñalara (Sierra de Guadarrama): De los primeros naturalistas y científicos a los problemas de conservación a comienzos del siglo XXI, de Manuel Toro Velasco.

Con obras muy agresivas como las destinadas a producir nieve artificial, con desviación y canalización de aguas o creación de embalses artificiales sin las necesarias licencias ni autorizaciones, el entorno se fue degradando rápidamente, lo que derivó en la denuncia de las obras por la Comunidad de Madrid y el inicio de la restauración de lo modificado.

Peñalara es ejemplo también de cómo la propia sociedad puede ser consciente de un daño y ayudar a revertirlo. En 1997, ante los evidentes daños a la laguna, se suspendió la travesía a nado del primer domingo de agosto que llevaba celebrándose 70 años. Fueron los propios organizadores los que decidieron ponerle fin ante la evidente contribución a la degradación y eutrofización de la laguna así como a la desaparición de la vegetación a su alrededor provocada por la congregación de entre 2.000 y 3.000 personas cada año.

A finales de los ochenta, “comenzó a darse la voz de alarma a través de la prensa, revistas naturalistas y otros medios de divulgación del notable deterioro que estaba sufriendo el famoso enclave madrileño de Peñalara”, explica Toro. "Campistas, excursionistas, colegios invadían los alrededores de la laguna, se acumulaban residuos y basuras”. La laguna daba muestras de comenzar a eutrofizarse. La erosión de los márgenes “fue otro de los impactos más graves".

La que se considera la medida clave fue la expropiación de la Finca de Valcotos a finales de 1998 por la Comunidad de Madrid y el inicio de un proyecto considerado pionero que incluía el desmantelamiento de la estación de esquí, la restitución parcial del relieve original, la recuperación del drenaje natural y de especies autóctonas de vegetación, así como la erradicación del salvelino, especie invasora que se ha hecho fuerte en una laguna que se caracterizó en su día por no tener peces. Esto último se ha comprobado que no es tarea fácil. Hoy se sigue luchando en Peñalara por su erradicación.

METODOLOGÍA

Este trabajo de investigación realizado para Fundación Global Nature ha sido elaborado siguiendo exclusivamente criterios periodísticos. Los datos utilizados han sido obtenidos de fuentes oficiales y de datos públicos abiertos siguiendo un proceso de homogeneización siempre que ha sido posible para hacer comparable la información.

Este trabajo se ha complementado con el acceso a otras fuentes oficiales como datos públicos abiertos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Ministerio para la Transición Ecológica, Información de las comunidades autónomas y los portales de datos de las respectivas confederaciones hidrográficas.

Se han realizado peticiones de acceso a información pública al Ministerio para la Transición Ecológica y a diferentes comunidades autónomas utilizando la Ley de Acceso a Información Medioambiental.